今年の締めくくりは、一味違う。

2025-12-01

ラップアップ「JMAGへのユーザー提言」

経験を未来へ。

2025-12-01

JMAGベテランソリューションパートナーのご紹介

「データ駆動型設計」へ挑め!1000ケース同時実行を可能としたJMAGの進化と実力

2025-11-24

ゼロから設計でエンジニアの原点に思いを馳せる。

2025-11-19

講演:日亜化学工業株式会社、株式会社 アルバトロス・テクノロジー 見どころ紹介

仮想試作に向けた第一歩

2025-11-17

講演:THK株式会社 見どころ紹介

「なぜ高速域でトルクが合わない?」その原因、徹底的に検証します

2025-11-17

講演:株式会社エフ・シー・シー 見どころ紹介

モータ設計の上流工程でもJMAGは活躍できます

2025-11-17

講演:マツダ株式会社 見どころ紹介

もっとたくさん計算してみよう、そう感じていただくために

2025-11-14

形状最適化によって変わる電圧変換トランスの設計プロセス

2025-11-14

講演:株式会社ダイヤメット 見どころ紹介

冷却工程を含めた加熱コイルの自動設計

2025-11-14

講演:エヌティーテクノ株式会社 見どころ紹介

未来のJMAGer、全員集合!

2025-11-14

皆さんはどんな計算環境をご利用ですか?

2025-11-13

本当にやりますか?3次元モデルで大規模多ステップ計算、最適化

2025-11-13

講演:ヤンマーホールディングス株式会社、公益財団法人 鉄道総合技術研究所 見どころ紹介

大規模計算で広がる可能性

2025-11-11

大規模セッション

【研究×設計】超電導解析の最前線:最新応用機器開発と産業応用事例

2025-11-10

磁気デバイスの広帯域化におけるEMI対策に今から備えましょう

2025-11-10

磁気と熱の多面評価をJMAG-Expressで実現する

2025-11-07

前人未到の超大規模最適化計算への挑戦

2025-11-07

講演:株式会社アイシン 見どころ紹介

磁石の精緻なモデリング

2025-11-05

講演:General Motors 見どころ紹介

AI使ってますか、使われてますか?

2025-11-05

JMAG-RTパートナー各社との直接の交流もユーザー会の醍醐味の一つです!

2025-10-31

製品性能と開発効率向上の実現に向けた高速最適化計算フローの構築

2025-10-30

講演:株式会社デンソー 見どころ紹介

磁気回路設計とともに行う振動評価

2025-10-27

講演:株式会社ミツバ 見どころ紹介

「温度は読めない?」熱解析で挑むモータ温度の正確な推定

2025-10-24

熱解析セッション

データのみで意思決定する

2025-10-22

講演:ポルシェ社 見どころ紹介

ユーザー会の魅力を1か月かけてご紹介

2025-10-21

12/4 16:30~のラップアップ「JMAGへのユーザー提言」では、3名の登壇者が、ご自身の達成したい世界と、その実現に必要なJMAGとは何か、提言いただきます。

JMAGはお客様の声をもとに進化してきました。

その進化の瞬間に、ぜひ立ち会ってください。

2025-12-01マーケティング担当 古林としえ

12/4 12:20~、昨年からはじまったベテランソリューションパートナープログラムをご紹介します。

現在、2D磁界解析に精通した方、自動化の仕組み構築に強い方、シミュレーション導入のコンサルティング経験豊富な方にご登録いただいています。

JMAG導入でお困りの企業、または間もなく定年退職を迎える方、ぜひお集まりください。

2025-12-01マーケティング担当 古林としえ

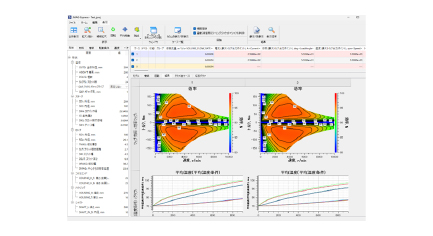

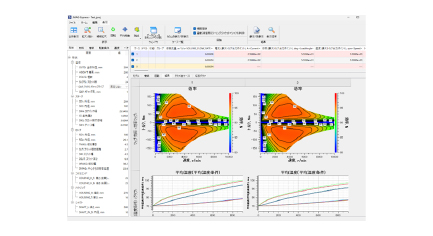

1日目の午後に「1000ケース同時実行によるデータ駆動型設計の実現」というタイトルで、ライブデモを交えたセミナーを行います。

近年、電気機器の設計開発においては、高性能化に加え、データ駆動型設計への移行が喫緊の課題となっています。

データ駆動型設計を実現するための取り組みの一つとして、設計フローの一部に機械学習モデルを活用する事例が報告されています。

しかし、機械学習モデルの構築には、多種多様な設計パラメータを網羅した多ケースの計算データを、圧倒的なスピードで生成することが不可欠となります。

JMAGは、このニーズに応えるため、高速ソルバー技術と大規模分散計算の連携を強力に推進しています。

現在、100ケース分散同時実行は既に実用段階に達しており、多くのお客様の設計探索を日常的に、そして強力に支援しております。

この取り組みの次なるステップとして、1,000ケース分散同時実行のデモンストレーションに加え、この技術がもたらす設計革新の未来についてご紹介します

どなたでも参加できるセミナーですので、このセミナーで新たな解析の扉を開いてください。

2025-11-24服部 哲弥 / 宇都宮 竜馬 / 旭野 昇吾

日亜化学工業株式会社 吉田 理恵 氏

日亜化学工業株式会社 吉田 理恵 氏

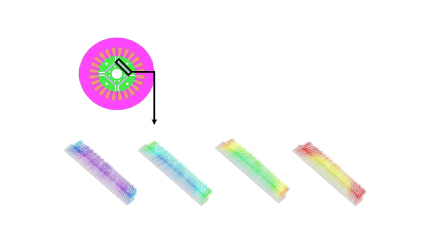

配向・着磁を考慮した異方性Sm2Fe17N3ボンド磁石の設計

株式会社 アルバトロス・テクノロジー 井上 正哉 氏

レアアースレス化を目指したモジュラー型大型風力発電機の設計

設計をコンセプト、材料から見直すという機会は、一般には非常に稀です。ところが今年はレアアース問題が再発し、磁石を使った電気機器設計に携わる方の中には、製品の設計を大きく変更する必要に迫られている方も多いのではないでしょうか。このような設計見直しは時間とコストがかかるので嫌われがちですが、エンジニアの視点からは、新しい挑戦や技術獲得の貴重な機会でもあり、わくわくしてしまうのは私だけでしょうか。

レアアース問題に話を戻すと、対策として新たな選択肢にボンド磁石をすでに検討されている方もいらっしゃるかもしれません。形状や配向の自由度が高いボンド磁石では、設計者の裁量が広がる一方で、期待通りの着磁を実現できるかの確認が不可欠です。日亜化学工業株式会社の吉田様のご講演では、ボンド磁石の成型から着磁、組込み後の性能評価まで、製造過程全体をシミュレーションする方法を紹介いただきます。

アルバトロス・テクノロジーの井上様は、国産洋上風車の実現に向け、サプライチェーンを踏まえた要件定義から大型発電機の設計を行われています。キーノートセッションでは「挑戦」の要素についてお話しいただきますが、技術セッションでは、ゼロから設計を積み上げる過程を追体験し、設計の自由さと楽しさを再認識できるご講演となっています。複雑なアキシャルギャップのクローポール型発電機というアイデアを永久磁石型の近似モデルを介して具体化していく過程について、ひとつひとつ解説いただきます。

どちらのご講演もモータ製造に関わる幅広い技術や視点に触れ、エンジニアとしての原点を思い出すきっかけとなる内容です。ぜひお二人のご講演をご聴講ください!

…と言いたかったのですが、誠に遺憾なことに、実はお二人のご講演は同じ時間枠でのご発表になります。両方の情報を持ち帰っていただけるように、ぜひ社内でお声がけいただき、複数名で分かれてそれぞれご聴講ください。

2025-11-19近藤 隆史

THK株式会社 プリヨ バユ ラマダン 氏

THK株式会社 プリヨ バユ ラマダン 氏

JMAGによるモデルベース開発の実現:磁性流体回転ダンパー設計のパラメトリック解析

機器の設計開発にはさまざまな困難があると思います。ここで注目したいのは、試作とテストです。

開発の工程では試作とテストを繰り返すことで設計の問題点を洗い出し、その後の手戻りを減らします。これらの工程をシミュレーションで代替することで実機を作る回数を減らし、最終的には試作ゼロで開発ができれば、大きなコスト削減が期待できます。

THK様は、先進技術を搭載したEV向けコンポーネントを多数独自開発されており、その開発過程でJMAGを利用いただいています。

本講演では、そのコンポーネントのひとつである「MRDT:磁性流体減衰力可変ダンパー」の性能を、JMAGを使用して改善した例をご紹介いただきます。

実は本講演は、ゆくゆくは試作をゼロにする、つまり物理試作から仮想試作へと移行することを目指した第一歩という位置づけです。

実際の講演内容に加えて、今後の展開にもぜひご期待ください。

2025-11-17福岡 俊

株式会社エフ・シー・シー 河合 一誠 氏

株式会社エフ・シー・シー 河合 一誠 氏

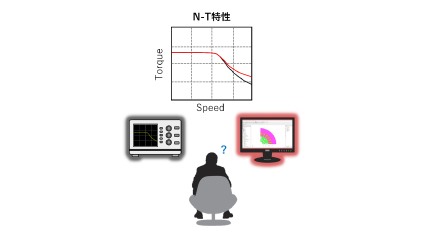

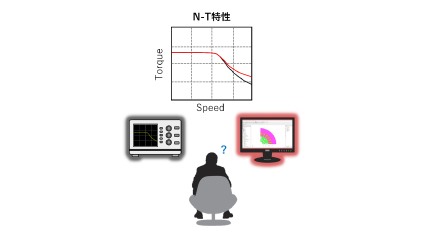

電流位相ずれと磁石温度を考慮した高回転域におけるIPMモータのトルク特性の解析精度向上

モータのN-T特性解析で、「どうも高回転域になると実測と解析がズレる…」そんな悩みを抱えていませんか?

解析精度が低いと、試作と手戻りを繰り返し、開発工数が膨らんでしまいます。短時間で最適なモータを設計するには、精度の良い解析が不可欠です。

では、なぜ高回転域で乖離が起きるのか? 「損失の計算が違う?」 「高速域で磁石が発熱して、特性が変わる?」

本講演では、クラッチのトップメーカーでありながら電動化ソリューションにも取り組むエフ・シー・シー様が 、この「高回転域のトルク乖離」という課題に正面から挑んだ事例をご紹介いただきます。

JMAGの熱解析を駆使して、実測と見事に合致させた温度予測に基づき、磁石温度の影響を詳細に検証。さらに損失の影響も切り分け、残された要因を深掘りします。

最終的に、乖離の主たる原因が「電流位相ずれ」であったことを突き止めたプロセスは圧巻です。

実測と解析のギャップに悩む技術者にとって、要因を特定していく体系的なアプローチと、その実践的な知見は必見です。ぜひご聴講ください。

2025-11-17遠藤 瞭

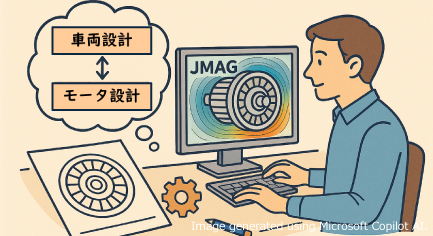

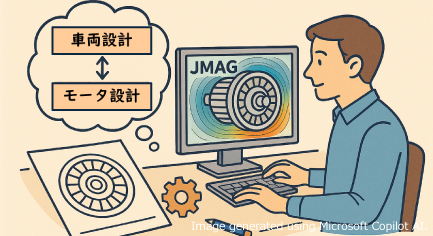

マツダ株式会社 福井 誠志 氏

マツダ株式会社 福井 誠志 氏

商品企画段階を対象としたモータ設計の新たなアプローチとBEV最適化のご紹介

「モータ設計って、結局“詳細設計”からが本番でしょ?」

そんな声をよく耳にします。確かに、寸法を詰めたり、材料を選んだり、解析を回したり…やることは満載です。

でもちょっと待ってください。

実はその本番の前に、もっと大事な予選があります。

それが、設計の上流工程です。ここでの判断が後の性能をガラッと変えてしまいます。

言うなれば、ここがモータ設計の勝負どころ。詳細設計はその結果を形にするステージなのです。

本講演では、上流工程における電動パワートレイン検討技術の取り組みについてご講演いただきます。

モータ単体の磁気性能だけではなく、コスト、電費、車両の動力性能などを総合的に考慮した最適化処理フローとなっており、幅広い分野の方に必聴の内容です。

ぜひご聴講ください。

2025-11-17桐野 沙南

JMAGユーザー会では、普段なかなか聞くことのできないユーザー企業様のご講演が醍醐味ですが、コミュニケーションタイムでは、今年もJSOLから多数の企画をご用意しております。

JMAGユーザー会では、普段なかなか聞くことのできないユーザー企業様のご講演が醍醐味ですが、コミュニケーションタイムでは、今年もJSOLから多数の企画をご用意しております。

- JMAGセミナー

セミナーではJMAGの機能を十分に活用し、解析により良い示唆を得ていく事例を交えながら情報発信をしてまいります。

電磁界解析だけじゃないんだ!そんなことができるんだ!

何か1つでも新しい発見をしていただけると幸いです。 - JMAGポスター

ポスターでは同様の情報発信に加え、時にはまだ残る課題も交えて示してまいります。

またセミナーと異なり、時間に急かされることなくJMAGのスタッフと議論できます。

ポスターのラインナップは今後順次公開してまいりますが、ぜひ事前にターゲットを定めていただき、JMAGのスタッフを捕まえに来ていただければと思います。 - ワークショップ

検討中の技術や機能、課題をテーマにJMAGの現在の方向を示すとともに、参加者の皆様からのご意見もいただきたい企画になります。

今後のJMAGへの期待感を抱いていただければ幸いです。

いずれの企画も、ユーザーの皆様にJMAGをより広く深く知っていただき、ご意見も頂きたい思いで現在準備を進めております。

JMAGユーザー会の2日間、終わった後に「帰ったらもっと使い倒してみよう」「もっとたくさん計算してみよう」そう感じていただくために。

2025-11-14河合 優行

株式会社ダイヤメット 髙山 諒祐 氏

株式会社ダイヤメット 髙山 諒祐 氏

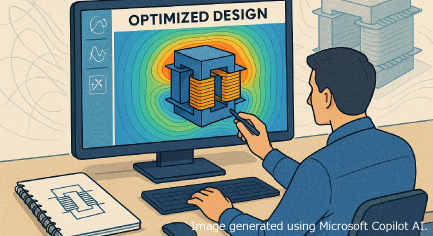

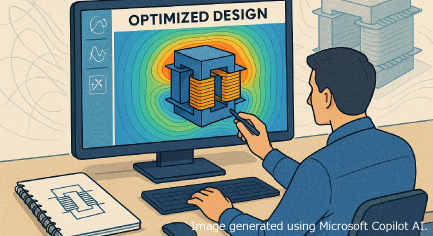

電源トランスにおける結合係数の向上を狙った形状最適化の検討

電源における電力変換効率の向上は、現在のエレクトロニクス分野において極めて重要な課題です。

特に電圧変換トランスでは、結合係数の低下が効率低下やサージ電圧の増加、ノイズ発生など、複数の問題を引き起こす要因となります。

本講演では、ダイヤメット様より、粉末冶金の特長である形状自由度を活かし、コア形状の最適化による結合係数向上を解析によって検討した取り組みが紹介されます。

形状最適化によってどのような新たな知見が得られるのか、また設計フローに組み込むことでどのようなメリットが生じるのかが注目されます。

電力変換効率のさらなる向上を目指す上で、形状最適化というアプローチが示す可能性は大きく、本講演はトランス設計に携わる技術者はもちろん、既存の設計プロセスに課題を感じ、新たな設計手法を模索している技術者にとっても有益な知見を提供するものとなるでしょう。

2025-11-14河合 高人

エヌティーテクノ株式会社 谷 研次 氏

エヌティーテクノ株式会社 谷 研次 氏

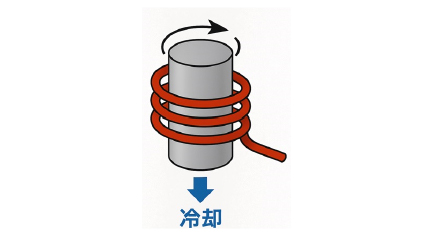

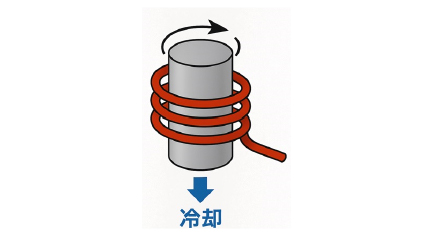

冷却と回転・併進運動を考慮した誘導加熱解析およびコイル形状最適化

誘導加熱技術の高度化に向けて、加熱コイルの形状や加熱条件の最適化は、製品品質を左右する重要な要素です。

本講演では、エヌティーテクノ様より、冷却条件下で回転・併進運動を伴う加熱プロセスに対して実施した誘導加熱解析の成果をご紹介いただきます。

定性的に妥当な結果を得た解析をもとに、加熱コイルの形状および冷却条件の最適化に取り組まれた内容は、非常に実践的です。

冷却システムのモデリングを通じて設計探査を行い、最適化計算の条件設定を何度も見直しながら、より高精度な加熱制御を目指して試行錯誤されたプロセスは、現場での応用にもつながる貴重な知見となっています。

誘導加熱の精度向上や工程設計に課題を抱える技術者の方々にとって、多くのヒントが得られる内容です。

特に、加熱コイルの自動設計に課題を感じていらっしゃる方には、ぜひ聴講いただきたい講演です。

2025-11-14森田 裕也

本セッションは、JMAGユーザーはもちろん、JMAGを使ったことがない方も、学生であればどなたでも無料でご参加いただけます。

本セッションは、JMAGユーザーはもちろん、JMAGを使ったことがない方も、学生であればどなたでも無料でご参加いただけます。

新しい仲間との出会いや交流の場として企画しており、JMAGユーザー会を通じて最新のJMAGの情報に触れていただくことで、未来のJMAGerが新たな風を巻き起こしてくれることを期待しています。

モーニングセッションでは講演のダイジェスト紹介を行い、ランチタイムセッションでは学生同士の交流の時間を設けています。午後のコミュニケーションタイムには、21名の学生によるポスター発表も予定しています。

■ 学生セッション概要

1日目:12月3日(水)

・モーニングセッション

・ランチタイムセッション

・学生ポスター発表(※発表者は事前申込者のみ)

・懇親会

2日目:12月4日(木)

・モーニングセッション

・ランチタイムセッション

・学生ポスター発表(※発表者は事前申込者のみ)

学生セッションの詳細はこちら

学生ポスター発表の詳細はこちら

学生の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

2025-11-14マーケティングチーム 佐々木 京子

近年のユーザー会ご講演では、「大規模計算」、「最適化計算」というキーワードが増えてきました。ところで、これらのご講演で紹介されている解析内容はもちろん興味深いのですが、「どんな計算環境を使っているのか」気になりませんか?

近年のユーザー会ご講演では、「大規模計算」、「最適化計算」というキーワードが増えてきました。ところで、これらのご講演で紹介されている解析内容はもちろん興味深いのですが、「どんな計算環境を使っているのか」気になりませんか?

一般にはHPCのように大規模なクラスタ環境が必要になるというイメージが強いのではないかと思います。実際に最適化計算などに挑戦されているJMAGユーザーの多くは、100コア以上の計算能力を持つ計算環境を利用されています。一方で、10コア未満のWindowsマシンを数台利用して計算環境を構築されているユーザー様も多くいらっしゃいます。必ずしも大規模な計算環境がなくても、ご講演で紹介されている「大規模計算」や「最適化計算」に取り組むことは可能です。

JMAGユーザー会会場では、多くのハードウェアベンダーに出展をしていただいております。Workstation、オンプレのクラスタやクラウドなど、皆様の状況に合わせて計算環境のご相談が可能です。当然、JMAGのメンバーにもご相談いただけます。ハードウェアベンダーとソフトウェアベンダーに同時に相談できる稀な機会を逃さず、ぜひご活用ください。

イベントのご紹介(出展社/パートナーセミナー)

Windowsマシンを使った計算環境構築にご興味のある方は、セミナー「Windows PCを活用した分散シミュレーション」もぜひのぞいてみてください。

JS-07 Windows PCを活用した分散シミュレーション ~多ケース計算のパフォーマンスを最大化する機能の紹介~

2025-11-13近藤 隆史

ヤンマーホールディングス株式会社 木村 勇登 氏

ヤンマーホールディングス株式会社 木村 勇登 氏

代理モデルを援用したアキシャルギャップ形フラックススイッチングモータの形状探索の高速化

公益財団法人 鉄道総合技術研究所 依田 裕史 氏

鉄道用高効率誘導電動機の大規模解析

今年私が担当させていただいたご講演は2つありますが、どちらも最初は『本当にやりますか?』という印象でした。

JMAGを使った最適化計算は多くのユーザー様にお使いいただけるようになりましたが、3次元モデルでというのはまだ少ないと思います。一方で代理モデルという革新的な技術が誕生し、今までの常識を覆しつつあります。ヤンマーホールディングスの木村様にはいち早く新しい技術にトライした結果を共有いただきます。うまくいったことだけでなく、うまくいかなかったこともお話いただきますし、必ずしも大規模なクラスタ環境を有さなくても3次元の最適化にチャレンジできるのだという実績もご紹介いただきます。これから3次元モデルを使用して最適化を行われたい方にとって有益な情報満載ですので必聴です。

電気機器設計のシミュレーションにおいて体格と着目する現象のスケールが異なると、必然的にモデル規模(要素数)が大きくなります。今までは簡略化や近似など工夫で乗り切ることも多かったと思いますが、そのような手法には前提や適用限界が付きまといます。鉄道総合技術研究所の依田様には、体格の大きい誘導電動機に設置された小さい部品の影響を簡略化や近似なしに計算しご評価いただきました。モデル規模の大きさもさることながら誘導電動機は物理現象として渦電流を有しますので、定常状態を評価するために多ステップが必要となります。今回のステップ数は1,000を超えますが、並列計算を使用することで実用時間内に結果を得ることができています。仮想試作実現に向けての貴重なご講演であること、間違いなしです。

お二人ともセッションは異なりますが、果敢にチャレンジされたお姿は通じるところがあります。聞きごたえのあるご講演、ぜひともご聴講ください。

2025-11-13仙田 泰三

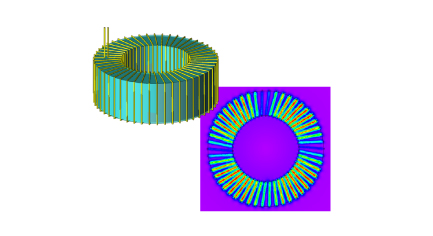

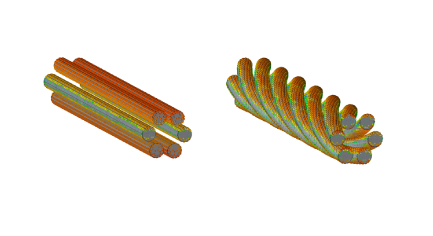

これまでは、解析規模の制約から三次元解析を断念したり、モデルを簡素化して対応するケースが多くありました。

これまでは、解析規模の制約から三次元解析を断念したり、モデルを簡素化して対応するケースが多くありました。

しかし近年、AFMをはじめとする従来の二次元解析では対応しきれない複雑なアプリケーションが増えています。

このような背景から、精度と信頼性を確保するためには3次元解析の重要性が一層高まっています。

「大規模解析で本当に必要な精度が得られるのか?」と疑問を持たれる方もいるでしょう。

また、HPCや並列計算(MPP)は難しく、自分にはまだ早いと感じる方も少なくありません。

しかし、現在のハードウェアとJMAGを活用すれば、こうした課題はすべて解決できます。

最近は100コア以上が搭載されるハードウェアがあり、並列計算の準備も驚くほど簡単です。

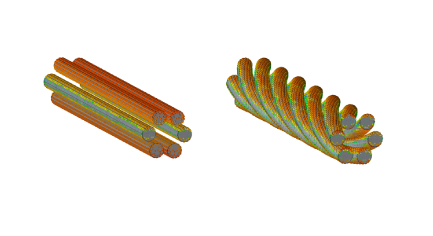

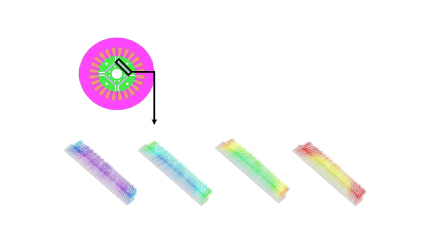

今年の大規模セッションでは、4名の方々にご登壇いただきます。

いずれも、数年前までは解析が困難だったアプリケーションに対して、大規模解析を実現した好例です。

どのように実現されたのか、ぜひご期待ください。

- 公益財団法人 鉄道総合技術研究所 依田 裕史 氏

鉄道用高効率誘導電動機の大規模解析 - 三菱電機株式会社 日野 辰郎 氏

シートコイル構造を用いたコアレスアキシャルギャップモーターのコイル渦損低減と並列計算による計算時間の比較

- 株式会社明電舎 内山 翔 氏

かご型ソリッドロータ誘導電動機の渦電流損解析 - 株式会社アイシン 佐久間 義稀 氏

パラメトリック最適化を活用したモータスキュー仕様検討

2025-11-11仙波 和樹

初日のランチのあとに超電導解析のセッションがあります。

初日のランチのあとに超電導解析のセッションがあります。

超電導技術は、MRI、次世代送電、そして小型核融合炉など、社会を根底から変える可能性を秘めた『未来の基幹技術』です。

JMAGでは30年前から超電導解析機能を搭載していますが、今、その技術は「研究開発」から「実用化設計」へと適用フェーズを広げ、新たな注目を集めています。

本セッションは、その超電導技術の「今」と「未来」を捉える二本立てです。

最先端研究: 北海道大学 野口先生より、超電導応用機器開発における最新の研究動向と、解析技術が果たす役割を解説いただきます。

産業応用事例: 川崎重工業株式会社 紀平様からは、実際の製品開発における超電導解析の具体的な適用事例と、実用化に向けた課題解決についてお話しいただきます。

また、夕方のテラル株式会社 伊東様のお話にも超電導技術が使われております。合わせてご参加いただくことで、超電導解析が設計フェーズでどのように活用され始めているかを具体的にご理解いただけます。

北海道大学 野口 聡 氏

高温超電導応用機器開発の現状と数値解析の重要性

川崎重工業株式会社 紀平 佑毅 氏

磁気冷凍機における超電導磁石のAC損失解析

テラル株式会社 伊東 徹也 氏

超電導マグネットを用いた誘導加熱装置の開発におけるJMAGの活用

2025-11-10佐野 広征

2日目のランチタイムにWS-05 磁気デバイスの広帯域シミュレーションというタイトルでワークショップを行います。

GaNやSiCといった次世代半導体の利用により、デバイスの利用周波数は劇的に広帯域化します。その大きなメリットの裏側で、正確なEMI/ノイズ対策は避けて通れない重要課題となっています。

高周波解析というと、多くの方は電磁波解析や等価回路法を思い浮かべるでしょう。しかし、広帯域の課題を正確に捉えるには、『変位電流を考慮した高周波FEA(有限要素解析)』が必要です。

実は、JMAGにはこの高周波FEAを実現する機能が備わっていますが、まだ広く知られていません。

本ワークショップでは、JMAGの高周波FEA活用と、FEAと等価回路の関係を解説します。

たとえ「今日の課題」ではなかったとしても、広帯域化の波に乗り遅れないために、このワークショップで新たな解析の武器を手に入れてください。

2025-11-10佐野 広征

モータの小型化・高出力化に伴い、部品温度が従来よりも高温化する傾向にあります。

モータの小型化・高出力化に伴い、部品温度が従来よりも高温化する傾向にあります。

磁気設計のみを行うと、熱設計の段階で仕様を満たさず磁気設計に手戻りが発生しやすくなっています。そのため、磁気と熱を同時に多面的に評価する必要性が高まっています。

JMAG-Expressは、磁気と熱、構造、電界といった複数の物理現象を多面的に評価できるツールです。より使いやすく・より快適にご利用いただくために、JMAG-Expressは進化を続けています。

今年のユーザ会では、熱設計に取り組まれている方々をお招きして、現在開発中の機能を含め、ハンズオン形式でJMAG-Expressの磁気・熱の多面評価を体感いただくワークショップを開催いたします。

JMAG-Expressを実際に使っていただき、自社の磁気・熱の多面評価に活かせそうかをざっくばらんに議論させていただければと思います。

2025-11-07中岡 高司

株式会社アイシン

株式会社アイシン

佐久間 義稀 氏

パラメトリック最適化を活用したモータスキュー仕様検討

近年、電気機器の形状はますます複雑化しており、詳細かつ大規模なモデルによる磁界解析が不可欠となっています。形状の複雑さに伴い、振動のメカニズムも単純ではなくなり、振動・騒音を抑える設計は一層困難になっています。そのため、データ駆動型自動設計である最適化計算が有効となりますが、モデル規模が大きいゆえに計算時間がボトルネックとなります。

一方で、最適化計算技術は日々進化しており、現在では多数の設計変数や目的関数を扱うことが可能となっています。計算時間に関する懸念も、AIや機械学習の活用により大幅に削減できるようになりました。

こうした背景の中、大規模かつ詳細なモデルを用いた最適化計算は、もはや夢物語ではなく、現実的な選択肢となってきました。今こそ、この「超大規模最適化」に挑戦すべき時でしょう。この挑戦にいち早く名乗りを上げたのが、アイシン様です。常にJMAGの最新機能をチェックし、いち早く活用してきたアイシン様は、JMAGユーザーのリーダー的存在と言えます。

JMAGユーザー会2025では、アイシンの佐久間様にJSOLと共に前人未到の超大規模最適化計算に挑戦された成果を惜しみなくご紹介いただきます。超大規模最適化計算を経験した方のみが知る貴重な内容が含まれる講演となっていますので、ぜひお聴き逃しのないようご参加ください。

2025-11-07三輪 將彦

General Motors

General Motors

Dr. Alireza Fatemi

Modeling the Life Cycle of PM Rotor Performance from Magnetizing to Demagnetizing

ゼネラルモーターズ社のR&D部門からDr. Fatemi氏をお迎えします。

お話しいただくテーマは永久磁石モータの着磁・減磁です。

こう書いてしまうと一般的なテーマにも聞こえるのですが、例えば着磁工程では初磁化特性を考慮したモデル化かつ組み込み着磁時のシミュレーションを行っており、できる限り実測比較結果も紹介いただきます。

ネオジム磁石とフェライト磁石とを組み合わせた磁気回路とすることで、レアアース材を減らす取り組みも含まれています。

減磁特性についても、負のD軸電流の大きさごと、温度ごとに、不可逆減磁と熱減磁の組み合わせをシミュレーションで仮想検証しており、こちらも実測結果と併せて示していただく予定です。

本テーマだけでなくモータに関する様々な課題に取り組まれていますので、是非会場で直接議論してみてください。

2025-11-05鈴木 雄作

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、ここ数年で驚異的な成長を遂げています。ほんの1年前には、OpenAIのo1モデルやGemini 2.0がリリースされたばかりでしたが、その後、o3、o4-mini、GPT-4.1、GPT-5、Gemini 2.5と、目まぐるしく進化を続けています。正直、ついていくのも大変です。。。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、ここ数年で驚異的な成長を遂げています。ほんの1年前には、OpenAIのo1モデルやGemini 2.0がリリースされたばかりでしたが、その後、o3、o4-mini、GPT-4.1、GPT-5、Gemini 2.5と、目まぐるしく進化を続けています。正直、ついていくのも大変です。。。

その中で、JMAGも「遅い」と言われながらもAIへの取り組みを始めました。以前より開発していた、AIの一種である機械学習を用いた代理モデル(FEA計算を代替するモデル)による最適化計算の援用は、実際に成果が出始めています。また、カスタマーサポートへの応用や、JMAG操作の自動化なども検討しており、ユーザー会ではその一部をご紹介する予定です。

私自身も毎日のようにAIを利用していますが、「人間ってすごいな」(今のところ)と感じます。例えば、IPMモータのロータの様な複雑なCADデータにどのような幾何拘束を設定すべきか、熟練した設計者は瞬時に判断できますが、AIにはまだ難しいタスクです。また、回答が間違っていることもあり、吟味が必要です。一方で、繰り返し業務の効率化などではAIは非常に便利です。

「ホワイトカラーがAIに真っ先に仕事を奪われるかも」とも言われていますが、AIを役立つパートナーとして活用し、AIに使われる側にならないよう、がんばりたいと思います。

2025-11-05成田 一行

ユーザー会では、JMAG の高精度なプラントモデルをサポートする JMAG-RT パートナー各社からの出展が企画されており、HILS/MILS の最新機能や適用事例についてご確認いただける絶好の場となっています。

今年は、スイスに本社を置く HIL ベンダーの Speedgoat 社から開発担当者が来日され、JMAG-RT をサポートした同社製品の魅力と BMD の効果についてご紹介いただく予定です。講演では英日の同時機械通訳も入りますので、ぜひご来場いただき、最新情報を入手いただければと思います。

また、ニュートンワークス社からは「回転機システムの1Dモデル表現と軸受特性考慮の影響」と題した講演が予定されています。

本講演では、モータを含む回転機械システムの振動シミュレーションについて、1DCAE を用いたシステム全体のモデル化手法のご提案と、軸受け起因の振動抑制を含めた解析事例をご紹介いただきます。

加えて、ブース出展では、FunctionBay、スマートエナジー研究所、Typhoon HIL の各社より、JMAG-RT と連携した各社の最新ソリューションをご紹介いただきます。

ユーザー会では、モータモデルを生成するJMAG とシステムシミュレーションツール双方の製品開発者と直接コンタクトすることができ、モデルベース開発の推進に向けて必要な情報収集や、課題の相談を効果的に進めていただける機会です。

ぜひご参加いただき、JMAG-RT を用いたモデルベース開発の推進にお役立てください。

2025-10-31小川 哲生

株式会社デンソー

株式会社デンソー

吉岡 卓哉 氏

HPCによる多ケース同時計算環境を活用した高速最適化計算フローの構築

電気機器設計においても限られた時間内で所望の性能を満足する設計を行うことが求められています。

これを実現する手段のひとつとして最適化計算が利用されております。当然、設計探査する時間は限りなく短時間に抑え良設計案を把握したいところです。

HPCや多コアマシンを用いた分散処理による高速化は必須ですが、さらなる最適化計算時間の短縮と良設計案把握を両立するためにはどういった方法があるでしょうか。

例えば回転機の設計の場合、磁気、強度、熱、…さまざまな現象の内どこまで考慮するのか、また、どのような設計変数を採用するのか、さらにどのような目的関数あるいは制約条件にするのか、どのような最適化エンジンを使うのか、それらひとつひとつを決めることが高速化を実現する上でのポイントになります。

また、一方で最適化計算を設計現場で利用するためには、設計者様が利用するに堪えうる汎用性と柔軟性も必要となります。

本年度はデンソー様より、開発力を強化するために着手された設計プロセス開発例として、高速最適化計算フローの構築とその実用例と効果をご紹介頂く予定でございます。

是非ともご聴講頂ければと存じます。

2025-10-30矢野 史朗

株式会社ミツバ

株式会社ミツバ

内舘 高広 氏

開発リードタイムを短縮する磁場・構造連成解析の実践

いかに高性能なモータを開発しても、組み込んだ後に振動騒音が生じてしまう場合、再度モータを設計しなおさなければならなくなる場合もあるかと思います。

同時に各コンポーネントを開発している場合、最終的には全てをアセンブルしてみないことには正確にシステムとして生じる振動評価をおこなうことはできません。

ただ、周辺部品が大きく変わらない等の仮定をおけば、磁気回路設計とともに行う振動評価は可能となります。

ここで使用するのが伝達関数を用いて振動を評価する方法です。この伝達関数という機能自体は数年前にJMAGに搭載されている機能ですが、これまでは実事例をご紹介できておりませんでした。

今回、ミツバ様からこの伝達関数を使用した磁気回路設計とともに行う振動評価をテーマにご講演いただきます。

磁気特性評価と振動評価を同時に行えることに価値を感じていただき、新しい開発フローを検討いただいた事例となります。

振動評価に課題を感じていらっしゃる方には、是非聴講いただければと思います。

またJSOLからのセミナーでも、磁気回路設計とともに行う振動評価をテーマとしたセミナーを実施予定です。

JSOLからのセミナーも是非ご参加ください。

JS-14 磁気設計と並行で進めるJMAGによるモータ搭載機器のNV評価・対策

2025-10-27服部 哲弥

電気機器の小型化と高出力化に伴い、磁気設計と熱設計は切り離せない関係になっています。

私たちは、皆様に使っていただける熱解析をご提供したいと考えています。

まだ温度の検討をされたことのない方にも、今まさに熱減磁に苦しんでおられる方にも。

モータの温度を熱解析で正確に推定することなど不可能、という方もいらっしゃると思います。

それでも、私たちはその達成を目指しています。

解析で扱える冷却システムを拡充します。

冷却や接触モデルの精度検証を進めます。

今年の熱解析セッションでご講演いただく皆様からは、解析事例の紹介だけでなく、電気機器設計における温度管理の重要性や冷却システムのトレンドについてもお話いただけます。

聴講される皆様とともに、私も今後の開発に必要な最新技術を学ばせていただきたいと考えています。

2025-10-24仙波 和樹

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Mr. Maximilian Clauer

Data-Driven Optimization of E-Machines Considering the Powertrain of Electric Vehicles

データのみで開発・設計の意思決定をする動きが加速しています。いわゆるデータ駆動型開発です。

ポルシェ社からは、EVのパワートレイン開発にデータ駆動型のアプローチを採用した事例について紹介いただきます。

例えば、BEVでは、全重量に占めるバッテリ重量の割合が非常に大きくなります。車両要件としての走行距離とバッテリ容量には密接な関係があるため、バッテリ容量が変更になれば車両重量が変わり、結果、最高電費を得るためのモータの動作点、効率マップが変わります。

変更された車両要件をよりよく満足するためのモータの効率マップ、その効率マップを実現するためのモータ仕様、コストを即座に導き出し、関係者に対して具体的に示す必要があります。

ポルシェではこういった検討を長年続けており、システムも構築しています。このシステムの中では、データで即座に意思決定を行うため、代理モデルを使用したオフライン最適化(最適化の中でFEAを実行しない)が組み込まれています。

本講演では、上記取り組みを具体的な事例を通して紹介していただきます。

2025-10-22鈴木 雄作

いよいよJMAGユーザー会まで43日となりました。

いよいよJMAGユーザー会まで43日となりました。

10/20までにお申し込みをいただいた方には、早期特典をご用意しています。

「モノよりイベントへの参加」という声も多く、事前申込制なども検討しています。

どうぞお楽しみに。

講演

今年の講演は3トラックがパラレルに実施されます。

一人で同時に3講演に参加することはできません。効率的な情報収集と社内展開のため、1社3名以上でご参加いただき、それぞれの会場に分かれて聴講しましょう。

チーム参加をおすすめします。

講演やセッションについては、準備日記の中で触れてまいりますので、ぜひ週に2回の更新を楽しみにしていてください。

プログラム

出展

今年のJMAGユーザー会では、28社の方々に、ブース出展、カタログ出展をいただくことになりました。

過去最大の展示数となります。特に今年はJMAGユーザー様による実物展示も増えました。

出展に関してはこの後改めて皆様にもご紹介をしてまいりたいと思います。

イベントのご紹介

学生

ポスターセッションには19名の学生がエントリーくださいました。

若手研究者の斬新な視点や挑戦的なテーマが並び、未来の技術の萌芽を感じられる内容です。

ぜひ、学生たちの熱意と創造力に触れてみてください。

JMAGユーザー会では、多くの情報を受け取ることができますが、交流を通じて得られる情報は、その何倍もの価値があります。

技術者同士のつながりが、次のアイデアのきっかけになるかもしれません。

新しい視点、ヒントを得るためにも、様々なイベントに参加をして対話をしてみてください。

2025-10-21マーケティング担当 古林としえ